南海本線貝塚駅も数年前から東西出口両方にエレベーターが設置され、高齢者や足の不自由な方のために貢献されておりますが、社会全体で見てみると、足腰の悪い方のためのトータルケア・サポートは依然不足気味です。

加齢による膝の痛みは、多くの人々が避けて通れない問題です。歩く、階段を上り下りする、椅子から立ち上がるなど、日常生活のあらゆる動作に支障をきたし、生活の質を大きく低下させます。しかし、その痛みのメカニズムを理解し、適切な対策を講じることで、進行を遅らせ、痛みを軽減することが可能です。この記事では、加齢による膝の痛治療法について書きたいと思います。

第1章:加齢による膝痛の正体「変形性膝関節症」とは

1. 変形性膝関節症のメカニズム

加齢によって引き起こされる膝痛の代表格が「変形性膝関節症(へんけいせいしつかんせつしょう)」です。この病気は、膝関節のクッション材である関節軟骨が、長年の使用や加齢によってすり減り、関節が変形していくことで発症します。

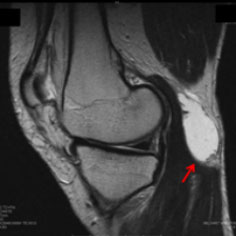

関節は、軟骨、骨、滑膜(かつまく)、関節包(かんせつほう)、半月板(はんげつばん)、靭帯(じんたい)などで構成されています。このうち、軟骨は骨の表面を覆い、衝撃を吸収する役割を担っています。しかし、加齢に伴い、軟骨の水分含有量が減少し、弾力性が失われます。さらに、筋力の低下によって膝関節への負担が増加し、軟骨がさらにすり減りやすくなります。

軟骨がすり減ると、骨同士が直接ぶつかり合うようになり、炎症や痛みが生じます。また、骨の一部が突起(骨棘:こつきょく)となって変形し、さらに痛みを増幅させることもあります。進行すると、関節に水が溜まったり(関節水腫)、膝が完全に伸びなくなったりすることもあります。

加齢によって引き起こされる膝痛の代表格が「変形性膝関節症(へ

関節は、軟骨、骨、滑膜(かつまく)、関節包(かんせつほう)、

軟骨がすり減ると、骨同士が直接ぶつかり合うようになり、炎症や

2. 変形性膝関節症の進行段階

変形性膝関節症は、その進行度合いによって大きく4つの段階に分

①初期

症状:歩き始めや立ち上がり時に軽度の痛みを感じるが、動いてい

状態:軟骨の表面に亀裂が入ったり、わずかにすり減ったりする段

②中期

症状:運動時だけでなく、安静時にも痛みが現れることがある。膝

状態:軟骨が大きくすり減り、骨棘ができ始める。

③末期

症状:安静時でも強い痛みが続く。歩行が困難になり、日常生活に大きな支障をきたす。

状態:軟骨がほとんどなくなり、骨同士が直接こすれ合う。膝の変

症状:安静時でも強い痛みが続く。歩行が困難になり、日常生活に

状態:軟骨がほとんどなくなり、骨同士が直接こすれ合う。膝の変

第2章:加齢による膝痛を招くリスク要因

加齢だけが膝痛の原因ではありません。いくつかの要因が複合的に絡み合うことで、膝痛のリスクを高めます。

1. 筋力の低下

膝関節は、太ももの筋肉(大腿四頭筋)や、お尻、股関節周りの筋肉によって支えられています。これらの筋肉は、年齢と共に自然と衰えていきます。筋肉が弱まると、膝関節にかかる体重の負担を分散できなくなり、軟骨に集中して負担がかかるようになります。

膝関節は、太ももの筋肉(大腿四頭筋)や、お尻、股関節周りの筋

2. 肥満

体重が増加すると、膝関節にかかる負担は劇的に増えます。歩行時には体重の約3倍、階段の上り下りでは約7倍の負荷が膝にかかると言われています。過剰な体重は、軟骨のすり減りを早め、変形性

体重が増加すると、膝関節にかかる負担は劇的に増えます。歩行時

3. 過去の怪我

過去に半月板損傷や靭帯損傷などの膝の怪我を経験していると、関節に負担がかかりやすくなり、将来的に変形性膝関節症を発症するリスクが高まります。

過去に半月板損傷や靭帯損傷などの膝の怪我を経験していると、関

4. 女性ホルモンの影響

女性は閉経後、女性ホルモン(エストロゲン)の分泌量が急激に減少します。エストロゲンは、軟骨や骨、筋肉を健康に保つ働きがあるため、その減少は関節軟骨の健康を損ない、女性の膝痛発症リスクを高めます。

第3章:加齢による膝痛の予防と対策

膝痛を完全に防ぐことは難しいかもしれませんが、適切な予防と対

1. 適度な運動と筋力トレーニング

膝の痛みを予防・軽減する上で最も重要なのが、膝周りの筋肉を鍛えることです。特に、大腿四頭筋(太ももの前側の筋肉)と股関節周りの筋肉を重点的に鍛えることで、膝関節の安定性を高め、負担を減らすことができます。

膝の痛みを予防・軽減する上で最も重要なのが、膝周りの筋肉を鍛

①太ももの筋力トレーニング(椅子に座って)

椅子に浅く腰掛け、背筋を伸ばします。

片方の足をゆっくりと前に伸ばし、膝をまっすぐにします。

つま先を天井に向け、太ももの筋肉に力を入れます。

5秒間キープし、ゆっくりと下ろします。これを左右交互に10回ずつ繰り返します。

片方の足をゆっくりと前に伸ばし、膝をまっすぐにします。

つま先を天井に向け、太ももの筋肉に力を入れます。

5秒間キープし、ゆっくりと下ろします。これを左右交互に10回

②膝に優しい有酸素運動

ウォーキング: 適切な靴を履き、無理のない範囲で継続することが重要です。

サイクリング: 膝に負担をかけずに心肺機能を高め、筋肉を鍛えることができます

水泳・水中ウォーキング: 水中では浮力によって膝への負担が軽減されるため、痛みが強い人

2. 体重管理

肥満は膝痛の最大の敵です。適正体重を維持することで、膝関節へ

3. 適切な靴とサポーターの利用

歩行時の衝撃を和らげるために、クッション性の高い靴を選びましょう。また、症状に応じて、医療機関で足底板(インソール)を作成してもらうことも有効です。膝サポーターは、膝の固定や保温によって痛みを和らげ、運動時のサポートにも役立ちます。

4. 食生活の改善

炎症を促進するような食品(加工食品や高糖質食品など)の摂取を

第4章:加齢による膝痛の治療法

膝痛が改善しない場合や、日常生活に支障をきたす場合は、整形外科などの医療機様々な治療法が提供されます。

1. 保存療法

手術以外の治療法で、初期・中期段階の変形性膝関節症に適用されます。

①薬物療法: 非ステロイド性消炎鎮痛剤(内服薬、湿布、塗り薬など)を用いて、痛みを和らげます。

手術以外の治療法で、初期・中期段階の変形性膝関節症に適用され

①薬物療法: 非ステロイド性消炎鎮痛剤(内服薬、湿布、塗り薬など)を用いて

②装具療法: 膝サポーターや足底板(インソール)を用いて、関節にかかる負担を軽減します。

③注射療法:ヒアルロン酸注射: 関節内にヒアルロン酸を注入し、軟骨の潤滑効果を高め、痛みを軽減します。

④ステロイド注射: 炎症が強い場合に、一時的に痛みを抑えるために使用されます。

⑤再生医療: 近年注目されている治療法で、自身の血液から採取した成分(PRP療法、APS療法など)を注入し、自己修復能力を高めることで痛みを抑えます。

2. 手術療法

保存療法で効果が見られない場合や、症状が末期段階まで進行している場合に検討されます。

①高位脛骨骨切り術: 膝関節の変形が片側に限られている場合、脛の骨を切ってO脚を矯正し、負担を分散させます。

保存療法で効果が見られない場合や、症状が末期段階まで進行して

①高位脛骨骨切り術: 膝関節の変形が片側に限られている場合、脛の骨を切ってO脚を矯

②人工関節置換術: 変形が進み、日常生活に大きな支障をきたしている場合に、人工関節に置き換える手術です。

第5章:膝痛と上手に付き合うために

加齢による膝痛は、誰にでも起こりうる身近な問題です。しかし、

1. 早期発見と早期治療

「年のせいだから仕方ない」と諦めず、少しでも違和感を感じたら

2. 生活習慣の見直し

適度な運動、バランスの取れた食事、体重管理は、膝の健康を維持

3. 専門家との連携

理学療法士や柔道整復師・鍼灸師やあん摩マッサージ指圧師・栄養士など様々なエキスパートと連携することで、より効果的に対策を講じることができます。一人で悩まず、周囲のサポー

理学療法士や柔道整復師・鍼灸師やあん摩マッサージ指圧師・栄養士など様々なエキスパートと連携することで、より効

貝塚市をはじめ、泉州地域には様々な整骨院や整形外科があります。整形外科による診断治療は急性の怪我や慢性的な膝痛であっても健康保険の対象となりますが、整骨院・接骨院で健康保険が適用される膝の痛みは、あくまで外傷性のケガに対する処置のみと限られます。加齢による変形性膝関節症の場合、まずは整形外科など医療機関を受診し、その後セカンドオピニオンとして整骨院・接骨院を自費診療で活用されることが望ましいでしょう。

072-432-6766

072-432-6766

メールでのご予約はコチラ

メールでのご予約はコチラ